サステナを基礎から学べる「eco検定」とは?資格の内容と学びを体験レポート

みなさんは「サステナ」と「エコ」の違いを正しく説明できますか?

同じような意味だと思いがちですが、「サステナ」は環境・社会・経済も包括した広範な概念で、持続可能な社会を目指す考え方。一方「エコ」は主に環境問題に特化した、地球にやさしい考え方や行動を指す言葉です。

その「環境問題」についても、脱炭素やESG経営などの言葉を知ってはいるが、具体的に説明できないという方も多いのではないでしょうか。

そんな方にぴったりの、地球環境問題に関する学びの入口が「eco検定」です!

今回は、「アイプラネット サステナビリティLab」メンバーの安曇が実際に受験してきましたので、体験レポートを交えてご紹介していきます。

目次[非表示]

「eco検定」とは?

正式名称「環境社会検定試験🄬」、通称eco検定は東京商工会議所が実施する検定試験で、環境問題について幅広い知識を身につけることを目的としています。環境問題の検定試験というとつい身構えてしまいがちですが、専門家に限らず社会人や学生まで幅広い層が受験しており、「環境教育の入門編」と位置付けられているのが特徴です。

2006年の試験開始以来66万人が受験して39万人超が合格しており、サステナ関連資格の中でも存在感は抜群。2024年度の合格率も58.4%という比較的易しい難易度で、「今まで身につけたサステナの知識を試したい」という方や、「これから環境問題について勉強していきたい」という方にもおすすめできる検定試験です。

知識ゼロから受験できる?

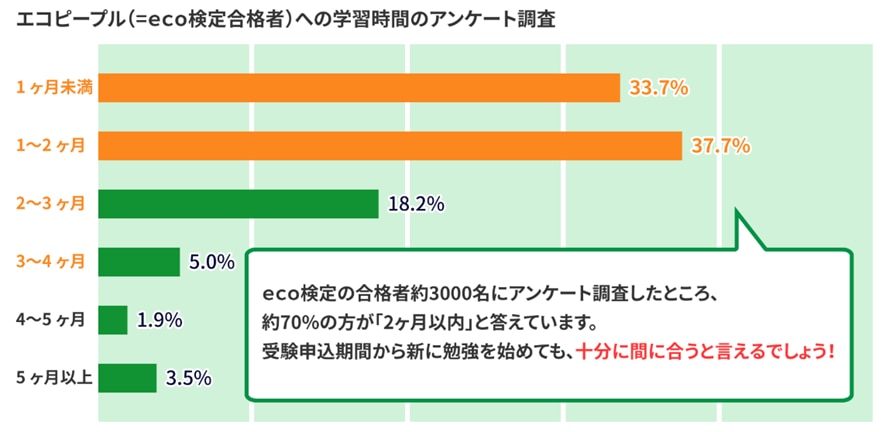

仕事をしながら勉強時間を確保するのは簡単ではありませんが、eco検定は短期間でも取り組みやすい資格だと感じました。東京商工会議所の調査によれば、合格者の約70%が「学習期間は2か月以内」と回答しています。このデータを知ることで、忙しい日々の中でも無理なく勉強を続けられるという安心感が生まれ、取り組みの大きな支えになりました。私自身も1日1時間半を目安に1ヵ月半の勉強を重ね、受験に臨むことができました。

出典:eco検定(環境社会検定試験)🄬 受験者データ /東京商工会議所

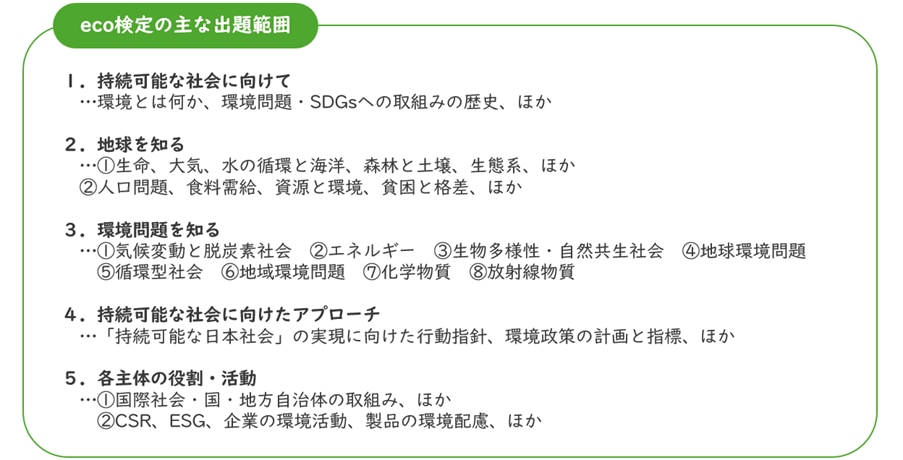

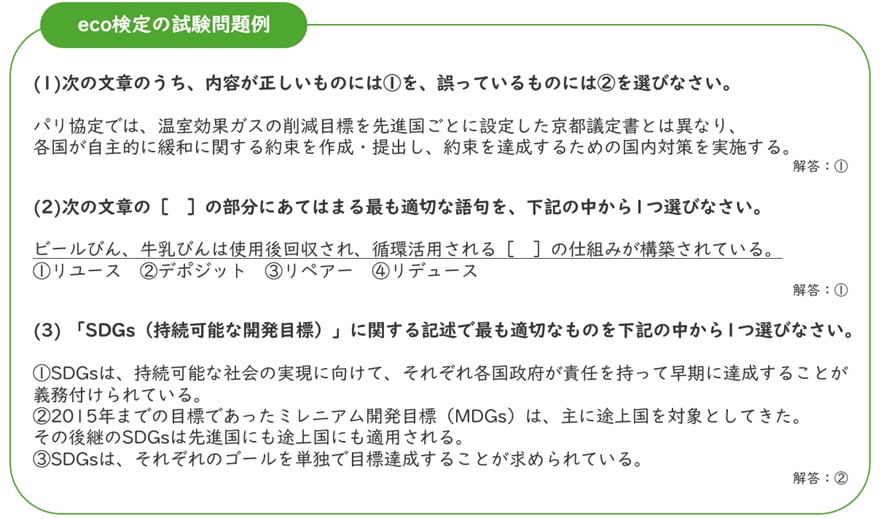

出題範囲と試験問題の特徴

もちろん初めて知った学びもありましたが、学校で習った知識やニュースで耳にする話題も多く、拒否感なく勉強を進めることができました。

出典:eco検定(環境社会検定試験)🄬 試験問題例 /東京商工会議所

出典:eco検定(環境社会検定試験)🄬 試験問題例 /東京商工会議所

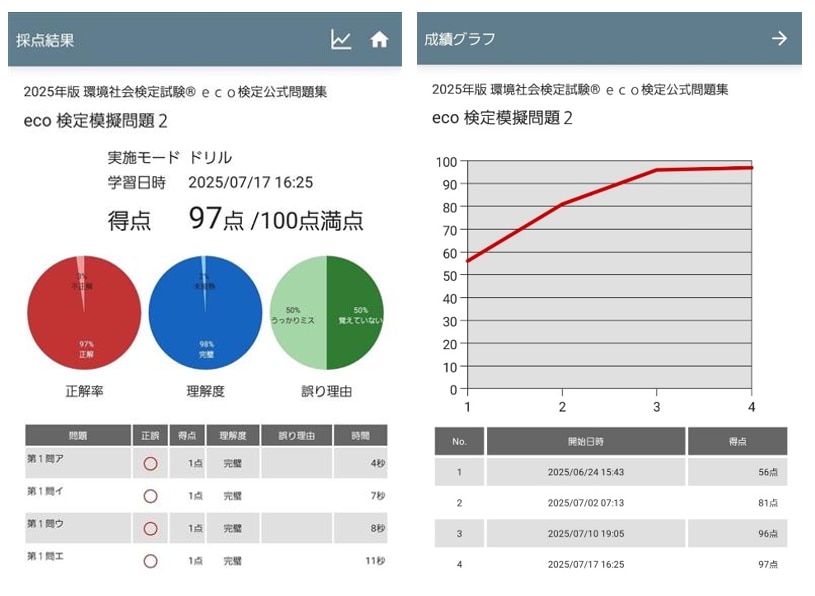

試験対策にはスマホアプリを有効活用

いざ勉強を始めてみて、特に有効だと感じたのは公式スマホアプリでした。5種類の模擬試験がそのまま掲載されており、アプリ上で解答解説までワンタップで確認することができます。スキマ時間に勉強できるので、仕事が忙しくてなかなか机に向かう時間が取れないという方にもおすすめです。

私の場合は通勤時間を利用して、まずテキストを読むよりもアプリで模擬試験を解くことからスタートしました。

問題集を解く→分からないところを洗い出す→テキストで復習する→またもう一度解く…

こうすることで何度も間違えてしまう分野や、逆に絶対に間違わない分野をはっきりさせることができ、自然とモチベーションを保つことができました。このサイクルは、最終的にすべての模擬試験で95点以上がとれるようになるまで続けました。

問題集アプリの画像。解答率や得点履歴などを振り返ることができます。

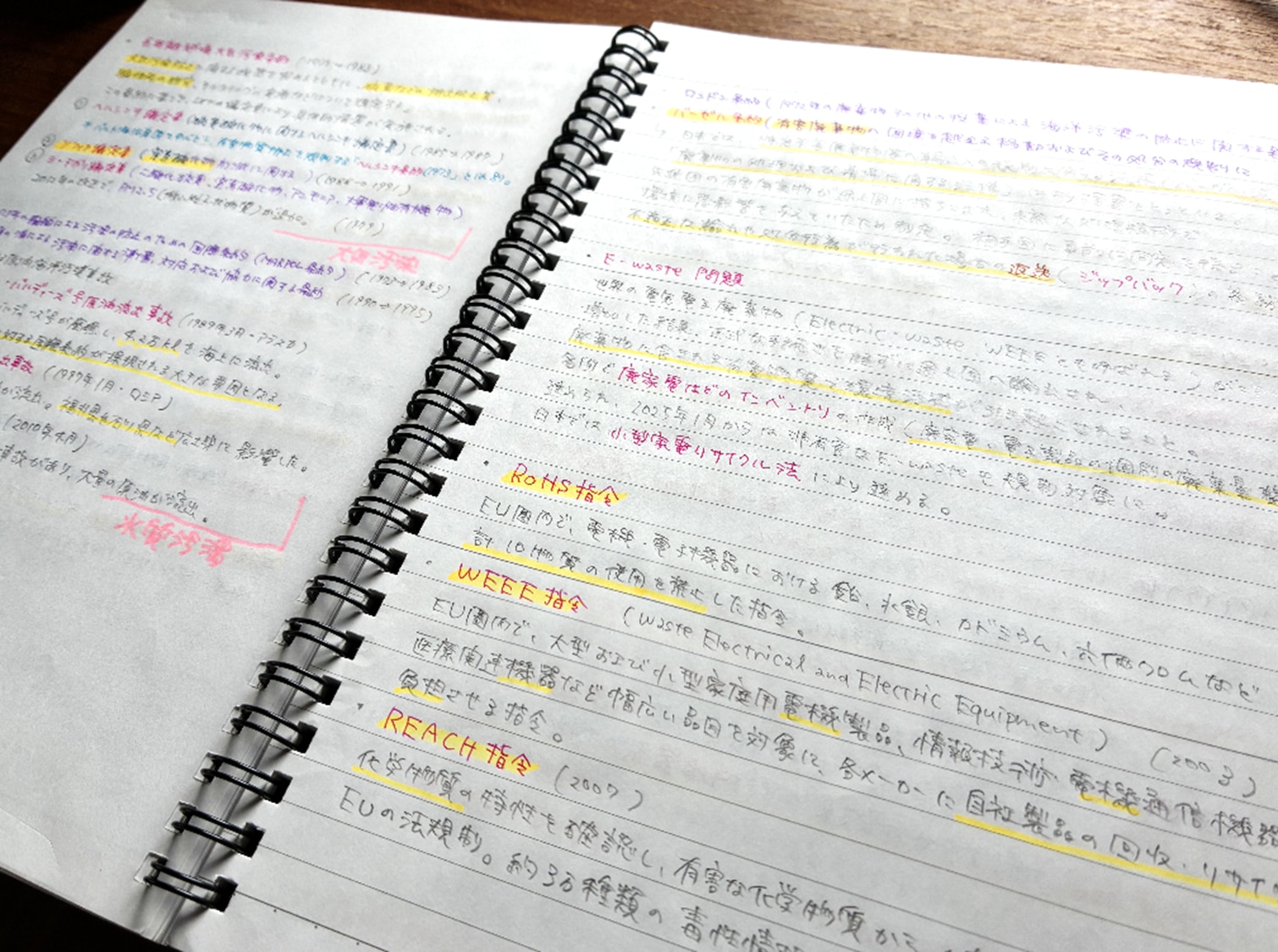

実際に作った暗記ノート。とにかく書いて覚えました。

実際に作った暗記ノート。とにかく書いて覚えました。

いよいよ試験当日…!

当日は試験官の方とオンラインで接続し、カメラで部屋の様子を映したり、机の上に不要なものがないかを確認されたりします。忘れ物や交通機関の心配もなく、直前までテキストを見返すこともできたので私にはIBT方式が合っていました。

ただ、自宅を受験できる環境に整えるのが難しい方もいるかもしれません。その場合は会場に行くだけで受験でき、通信環境の不安もないCBT方式を選ぶといいでしょう。

こうして自分に合った方式を選び、準備を終えたらあとは本番に臨むだけです。いざ試験が始まると、勉強したはずのところで覚え漏れがあったり、テキストに載っていない時事問題に焦ったり…。とにかく分かる問題を確実にこなすことを意識し、見直しも丁寧に行いました。

終了ボタンを押した後は、すぐに画面に合否が表示されます。わずか数秒の待ち時間でしたが、これがものすごく長く感じました…。

結果は合格!成績表で見えた課題

結果は87点で、無事合格することができました!合格ラインは100点中70点なので、余裕のある点数を取れていたことが本当に嬉しかったです。

受験から約1週間後には、合格証と成績表が届きます。成績表では設問ごとの正誤は分かりませんが、分野別の得点率を確認することができます。全問正解できた分野があったのは嬉しい一方、勉強中から苦手だと感じていた分野ではやはり得点率が低く、悔しさもありました。

さらに時事問題では、自分が十分に把握できていなかった話題が出題され、自信をもって答えることができませんでした。成績表には直接反映されていないものの、これも得点を下げた要因ではないかと思います。公式テキストを読み込むだけでは不十分であり、日ごろから知識を更新し続けることの必要性を強く実感しました。

とはいえ、基本知識や得意分野をしっかり固めておいたことが合格につながったのは間違いありません。私は模擬試験を繰り返したことで、自分の強みを固められたのが大きかったと思います。

合格証と成績表。合格証はPDFで授与されます。

合格証と成績表。合格証はPDFで授与されます。

合格後に感じたメリット

私は、ノベルティの提案業務を担当していますが、これまでは環境配慮型の商品である「カーボンフットプリント」や「プラスチックごみ削減の背景」など、言葉として知っていても説明に自信が持てていない場面がありました。eco検定の勉強を通してその意味や必要性を理解できたことで、お客様への提案にも説得力が増したことが一番の収穫です。

また合格者に与えられる「エコピープル」という称号のおかげで、提案時に話のきっかけが生まれるなど、思わぬメリットもありました。

サステナは今や企業にとって欠かせない分野です。今、サステナ推進業務を担当されている方はもちろん、「自分には関係ない」と思っている方にも、いつ関わる機会が訪れるか分かりません。環境があって成り立つ社会と経済に関わる、すべてのビジネスパーソンの必須知識として、eco検定を通じて知識を蓄えておくことをおすすめします。

アイプラネット サステナビリティLabでは、私のように「サステナ推進に関わることになったが、何から始めたらいいか分からない…」というご担当者へのサポートも行なっています。同じ目線で伴走しながら一歩ずつお手伝いさせていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。