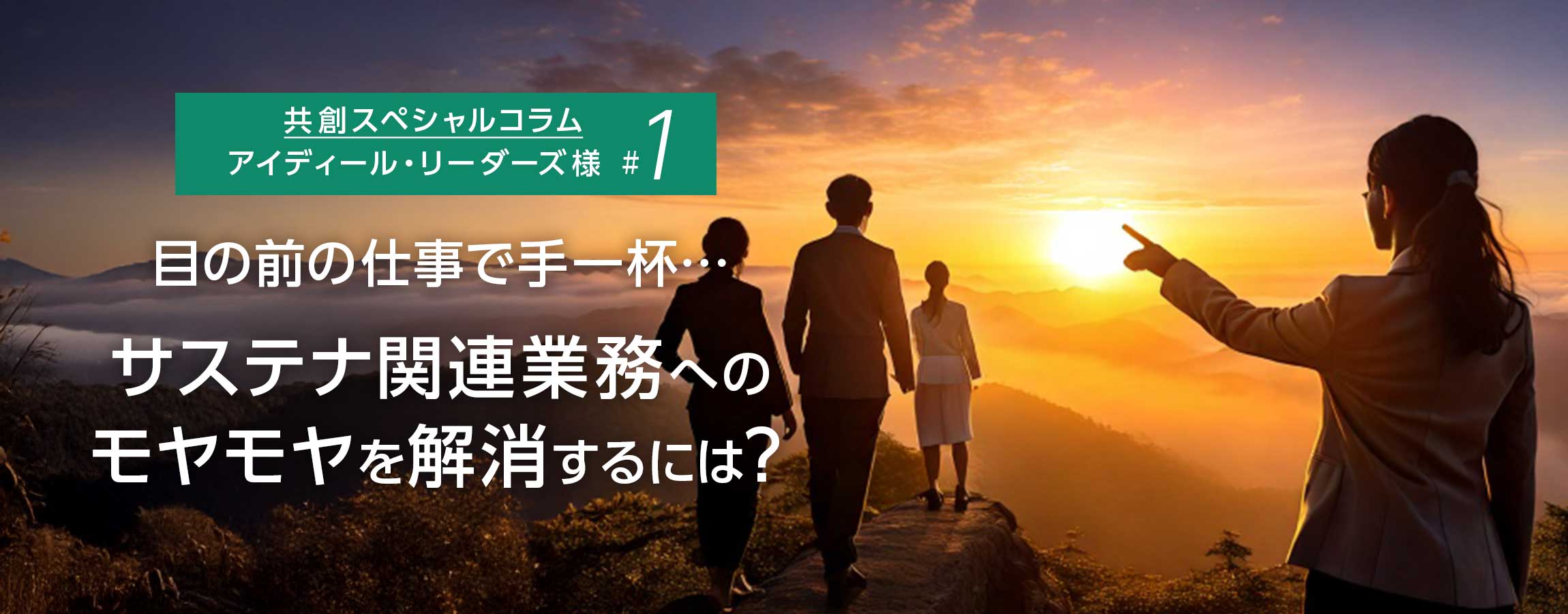

目の前の仕事で手一杯…サステナ関連業務へのモヤモヤを解消するには?

アイプラネット サステナビリティLabの共創パートナー、株式会社アイディール・リーダーズの桜田宏樹です。私達は最新の知見でリーダーと組織の可能性を広げ、企業変革の道を共に歩む伴走者です。クライアント企業の存在意義の実現に向け、エグゼクティブコーチング、パーパス経営、組織文化変革、DE&I、ウェルビーイング経営を支援しています。様々な変革に伴走し培った知見を、計3回のシリーズコラムを通してお届けすることで、皆様にお力添えできればと思っております。

目次[非表示]

目の前の仕事で手一杯…サステナ関連業務で生まれがちなモヤモヤ

近年、サステナビリティ推進の重要性が高まり、企業としてどのように対応していくか日々検討されている読者の方も多いことと思います。一方で、サステナビリティに取り組まなければいけないとわかっていても、実際は短期的な成果を達成するための日々の業務に追われ、長期的な視点でサステナビリティ実現について考える余裕がないという方もいらっしゃるのではないでしょうか?

そこで今回のシリーズコラムでは、「やらなきゃいけないとわかっていても、目の前の業務に追われて将来の見通しにまで手が回らない」という企業で生じがちなモヤモヤの原因を紐解いていきます。

高い目標を達成し、長期的に成長できる企業と、そうでない企業の違いとは

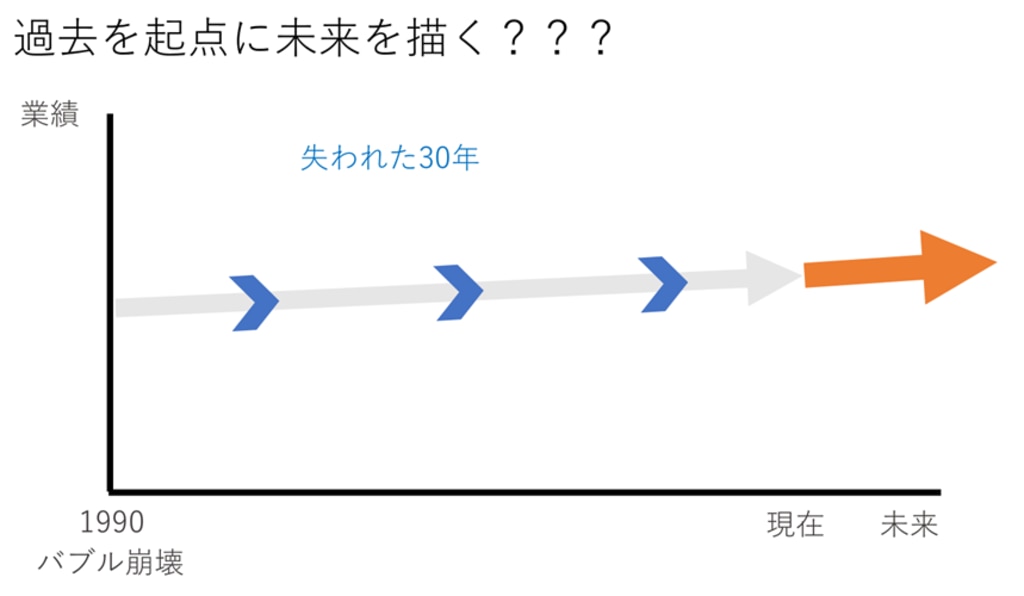

さて、短期的な目標達成に追われてしまう企業と、長期的に事業を成功させることができる企業にはどのような違いがあるのでしょうか?そのカギは「目標の立て方」にあります。

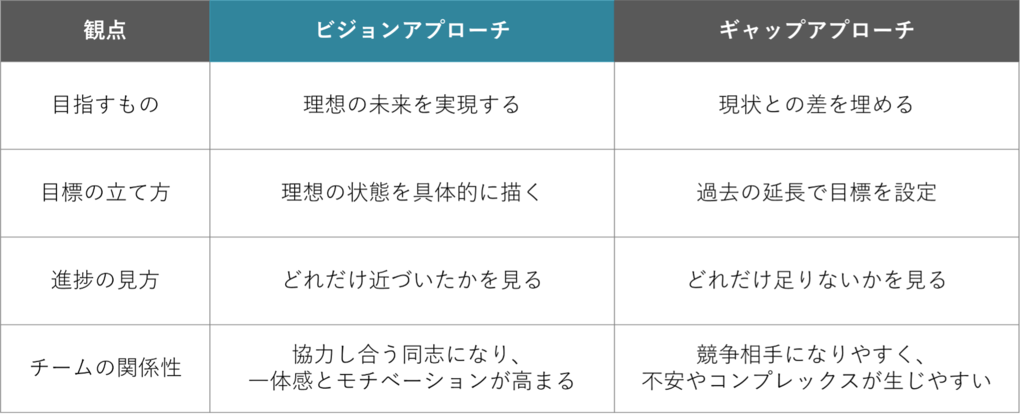

皆様は、ご自身の所属の部署や、四半期計画・年度計画といった経営計画をどのように策定されているでしょうか?過去数年間の実績を基に目標を設定し、現状と目標の差を埋めていく手法が一般的かと思います。私達はこのアプローチを「ギャップアプローチ」と呼んでいます。

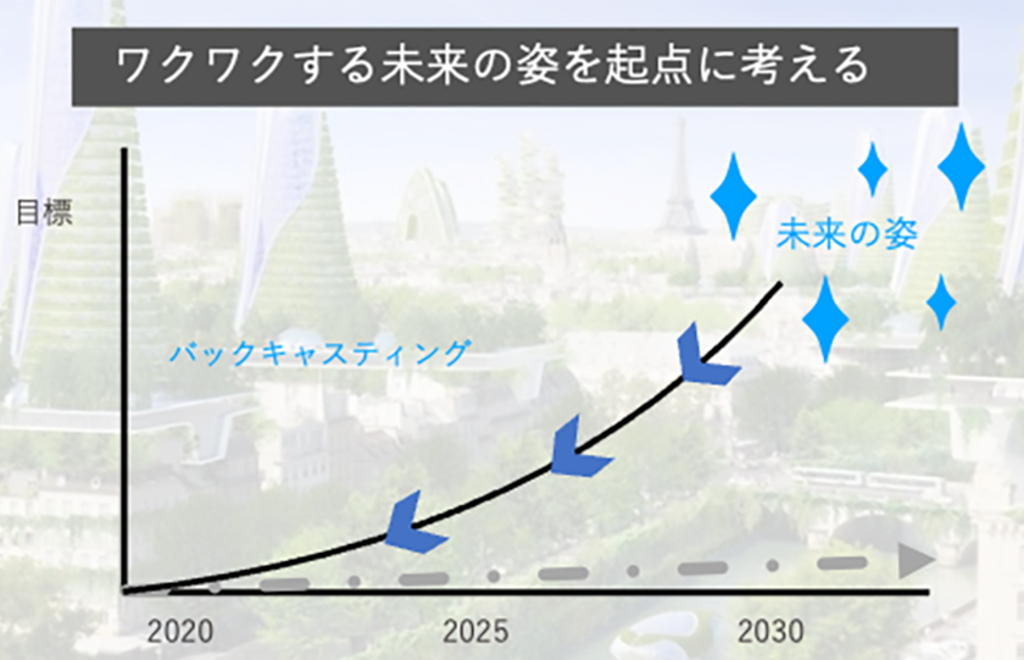

一方で、長期的な成長を遂げる企業の多くが「ビジョンアプローチ」という異なる手法で目標を立て、その進捗を管理しているのです。「ビジョンアプローチ」とは、自組織の根源にある強みを起点に描いた「理想の将来像」からのバックキャスティングによって目標を設定することで、ビジョンに向けて前向きに進んでいく手法です。ゼロからどれだけビジョンに近づいたかを重視するという特徴を持ちます。

ここでは、「目標の立て方」を変えることで成功した弊社の事例として、ジャパンメディック株式会社の例をご紹介します。ジャパンメディック様は元々、市販の医薬品の商品開発・生産に特化することで業績を伸ばされていました。業績とは裏腹に社員の活気が低迷していることに着目し、企業としての一体感や勢いをより高めるために、新しいビジョンの策定に踏み切りました。経営陣だけでなく幅広い立場の社員を巻き込み、「みんな」で視座を高めて未来について考えることから始め、足並みを揃えながら策定のプロセスを進めました。その結果、納得度の高い形で「くすりだけを、つくらない。」という新ビジョンが策定されました。

https://ideal-leaders.co.jp/project/japan-medic-vision-making/

https://ideal-leaders.co.jp/project/japan-medic-vision-making/

そこからさらに「生活者」や「事業」といったテーマ別のビジョンを策定したことで、新規事業のコンセンサスが取りやすくなりスピード感のある挑戦が実現しました。例えば、「医薬品にこだわらない幅広い商品をつくる。」というビジョンの具現化として、従来の事業に加えて病気の予防やアフターケアを行う新事業Home Medic(ホームメディック)が展開され、事業領域が拡大しました。健康食品等の薬以外の商品開発や、個人の生活習慣への意識を高める情報発信も行われるようになりました。他にも、社内にビジョンを推進するための委員会を立ち上げ、全社で取り組みを推進することで様々な成果を挙げています。

企業の違いを生み出すビジョンアプローチ

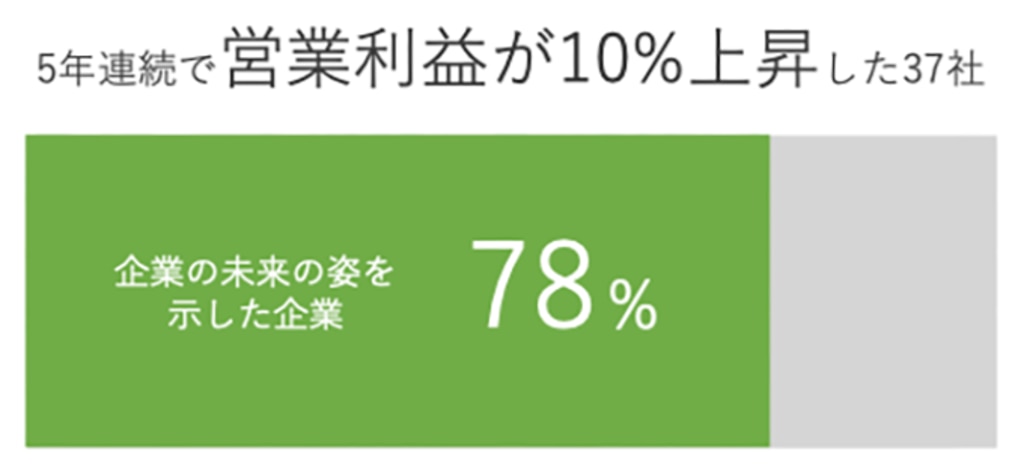

ビジョンアプローチは企業の規模に関わらず、多くの企業において効果を発揮します。上場企業への調査によると、5年連続で10%以上の営業利益の増加率を誇る企業の内78%が「企業の未来の姿」をビジョンとして示していることが明らかになっています。

出典:大和総研グループ「企業の成長に経営ビジョンは必要か?」記事 コンサルティング第二部 主任コンサルタント 吉田 信之 (2014)

出典:大和総研グループ「企業の成長に経営ビジョンは必要か?」記事 コンサルティング第二部 主任コンサルタント 吉田 信之 (2014)

長期的に価値を生み出せる企業が採る「ビジョンアプローチ」と、その他の企業が採る「ギャップアプローチ」には、具体的にどのような違いがあるのでしょうか?大まかな特徴を以下にまとめました。

このように「ビジョンアプローチ」と「ギャップアプローチ」には、目標の策定方法だけでなく、目標に向かうアプローチに大きな違いがあります。ビジョンに向かって前向きに進んでいくことで、仕事に価値を感じ、主体的に動くことができるようになるのです。

まとめ:モヤモヤを晴らす近道

長期的な視点での取り組みが求められるサステナビリティに関連する業務こそ、「ビジョンアプローチ」が求められるのではないでしょうか。過去の実績の延長線上にある業務を、理想の実現に向けた業務へと、組織や個人が意識的に変換していくことが、モヤモヤを晴らす近道であると言えるでしょう。

次回のコラムでは、企業で定性的な理想の将来像=ビジョンを策定する方法を具体的にご紹介します。