ビジョンは額縁に入れない。未来への推進力を生み出すコツ

アイプラネット サステナビリティLabの共創パートナー、株式会社アイディール・リーダーズの桜田宏樹です。前回のシリーズコラム#2では、「ビジョンアプローチ」の実現方法について、「ビジョン策定」のプロセスからお話ししました。シリーズコラム全3回の締めくくりとなる今回は、さらにもう一歩踏み込み、日々の現場業務や経営にビジョンをどう落とし込むかについてお話します。

目次[非表示]

ビジョンを策定したけど、日々の業務は変わらない…その原因とは?

前回のコラムでは、ビジョンを日々の業務に結びつけるために、ビジョンに心を動かされ、行動が促されている状態を目指す「共鳴」プロセスの重要性をご説明しました。しかし、中には自社で「共鳴」を実現できるのか疑問を抱く方もいるでしょう。今回は「共鳴」の実現までに陥りがちな3つの落とし穴とそれぞれの解決策をお伝えします。まずは、ご自身の組織が以下の状態に陥っていないか考えてみてください。

落とし穴 1. メンバーが、ビジョンに対して共感していない

例えば、ビジョンの文言を暗記しているだけで、ワクワクするような感覚やビジョンを実現するためについ行動したくなるような感覚が生まれない、など。

落とし穴 2. メンバーが、ビジョンと日々の業務を結び付けていない

例えば、ビジョンの策定によって、自分の業務や職場が実際にどのように変わるのかイメージできない、日々の業務を行うことがビジョンの実現にどのように結びついているか分からない、など。

落とし穴 3. 経営陣が、ビジョンと経営方針を結び付けていない

例えば、経営陣がビジョン策定後も目の前の数字目標の達成に重きを置いていて、ビジョン実現に向けた意思決定が行われていない、社員が、経営がどのように変わったのか認知していない、など。

ビジョンを実際の業務に落とし込み、確かな推進力を生み出すには?

ここからは3つの落とし穴それぞれの、具体的な打ち手をご紹介します。

落とし穴 1. メンバーが、ビジョンに対して共感していない

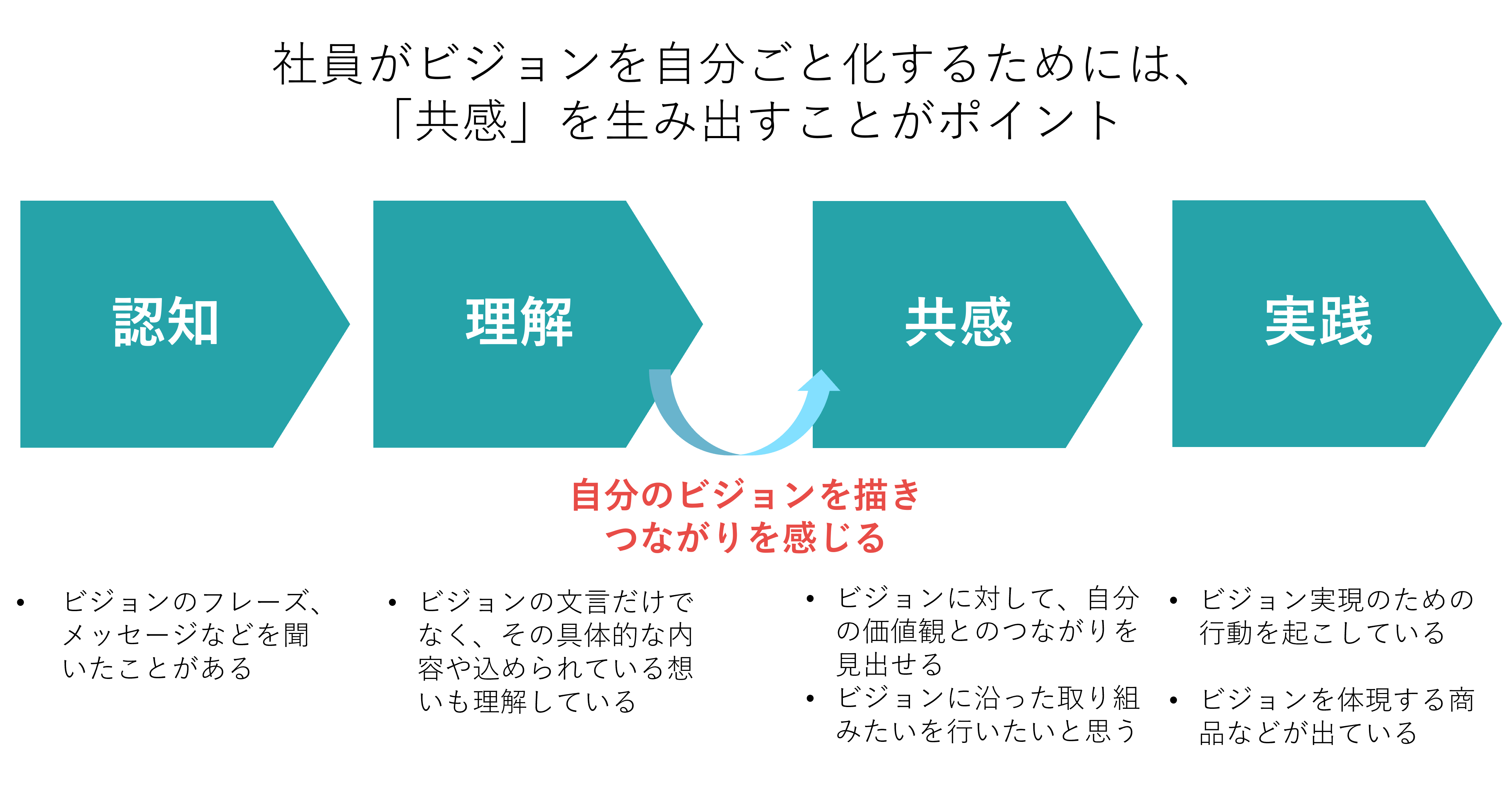

ビジョンの実現は、メンバーが共感し、実際の行動に結びつくかにかかっています。前述した「共鳴」のプロセスはそもそも、認知→理解→共感→実践の4ステップに分解されます。そのため自社の状況に合わせて、各ステップで施策を打つ必要があるのです。

例えば“理解”のステップでは、メンバーがビジョンの具体的な内容や背景、込められた想いを理解している状態を目指し、様々な形でビジョンに触れる機会を設けることが重要です。ビジョンについてチーム単位で定期的に対話して振り返るミーティングを実施する、ポスターや名刺にビジョンを掲載するなど、7つ以上の異なるアプローチをとることを推奨しています。

また、“共感”のステップでは、個人のビジョンを見つけ、組織のビジョンとの重なりを確かめる仕組みの構築が有効です。価値観リストなどのツールを用いて、ご自身のビジョンを言語化した上で、個人のビジョンの視点から組織のビジョンに共感できる部分を探すワークショップを実施するのも良いでしょう。「実践」のステップでは、ビジョンの実現によって自分自身や職場に起きる変化を、メンバーが日々の業務に結び付け、自ら行動に移していくことを目指します。

落とし穴 2. メンバーが、ビジョンと日々の業務を結び付けていない

業務と接続するには、ビジョンという長期的かつ統合的な目標を、短期的かつより具体的な目標にまで落とし込む必要があります。私は以下のような、部署ごとに短期でのPDCAサイクルの実施を推奨しています。

まずはビジョンに基づいて、次の四半期で目指す重点目標を設定します。重点目標は必ずしも数値である必要はなく、定性的な表現でも構いません。その後、進捗を判断するための指標として、達成したい具体的な項目を3つ設定します。最後に、3つの項目ごとに、月次のプロジェクトと週次の具体的なアクションを設定します。この時に重要なのは、重点目標から週次のアクション、日々のルーティンの仕事、それらすべてがビジョンに沿ったものであると、メンバーがきちんと認識していることです。

落とし穴 3. 経営陣が、ビジョンと経営方針・数字目標を結び付けていない

ビジョンを経営の意思決定の判断軸として用いると、複雑な経営判断に一貫性・スピード・柔軟性がもたらされます。経営にビジョンを落とし込むにはまず、経営陣がその意義を理解し、ビジョンからバックキャスティングして日々の意思決定をすることが必要です。

ここではビジョンアプローチによる意思決定の成功事例として、ピジョン(Pigeon)株式会社様の事例をご紹介します。ピジョン(Pigeon)様は、「赤ちゃんにやさしい場所」を実現できた社会の姿をビジョンとして描き、赤ちゃん用品の製造・販売事業を行われています。このビジョンは、以前から策定されていたパーパス「赤ちゃんをいつも真に見つめ続け、この世界をもっと赤ちゃんにやさしい場所にします」を基に策定されています。以前自社製品のベビーカーに小さな不具合が見つかった際には、迅速に全品回収する対応を行いました。この不具合は、けがが発生する可能性は低いものでしたが、「赤ちゃんにやさしい場所」を実現するには、販売を続けてはいけないという判断でした。これにより短期的な損失が生じたものの、顧客からさらなる信頼を得ることができたのです。

このように、自社のビジョンを実現するための判断に基づき行動することで、長期的な成長やサステナビリティ経営に向けた取り組みが推進されるのです。

出典:アイディール・リーダーズ株式会社 永井恒男・後藤昭典『パーパス・ドリブンな組織のつくり方』2021年12月、

ピジョン(Pigeon)株式会社ホームページ(https://www.pigeon.co.jp/vision-of-a-baby-friendly-future/)2025年5月時点、より引用

まとめ: 「ビジョンアプローチ」の実現を支援するサービス

極めて変動的な現代の中で、サステナビリティという複雑かつ長期的なテーマを扱われている企業こそ、ビジョンを掲げた経営が一層求められています。

このシリーズコラムではビジョンアプローチの実現方法をご説明しましたが、ご自身や自社の力だけで変革を完遂することに難しさを感じている方も多いはず。

アイプラネット サステナビリティLabでは、共創パートナーである弊社のノウハウを活用し『ビジョン策定・自分ゴト化プログラム』として、「ビジョンアプローチ」を実現するためのビジョンの「発見→共鳴→実装」の3ステップに伴走するサービスをご用意。具体的には、ビジョンを策定する「発見」、社員のビジョンと組織のビジョンの重なりを見出し、アクションを促す「共鳴」、経営の各領域における変化を設計する「実装」に伴走します。

また、「ビジョンアプローチ」への転換の第一歩として、経営メンバー向けにセミナー研修も実施しております。ビジョンを経営に用いる意義をお伝えすることをはじめ、ビジョン経営へと変革する上での疑問点を解消するための質疑応答の時間や、参加者同士のグループワークの時間を設けることで、円滑な意識改革を行います。こちらはアイプラネットの経営陣の方々にも実施しました。

より抜本的な組織変革を行いたい方は、弊社の主要サービス2つをご案内します。「エグゼクティブコーチング」は、経営者の意思決定や行動の質の向上をサポートするサービスで、コーチングとコンサルティングの融合や経営陣や組織全体への展開をすることが特徴です。もう一つ「パーパス・マネジメント・コンサルティング」は、クライアント企業の真の存在意義の明確化と、その実現をサポートするコンサルティングサービスです。

その他にもアイプラネット サステナビリティLabでは、「サステナブルな社会をコミュニケーションのチカラで共に創っていく。」をテーマに、様々なコンサルティングサービス、プロダクトやサービスへの実装から展開まで、我々のような各分野の共創パートナーと共に、さまざまな企業活動の伴走支援を行なっております。ぜひお気軽にご相談ください。