机上のサステナを防ぎ、長期的な成長を生み出す「目標の立て方」とは?

アイプラネット サステナビリティLabの共創パートナー、株式会社アイディール・リーダーズの桜田宏樹です。前回のシリーズコラムでは、長期的に成長できる企業とできない企業の違いを「目標の立て方」という視点から読み解き、「ビジョンアプローチ」と「ギャップアプローチ」の概要についてお話ししました。今回は「ビジョンアプローチ」の実現方法について、より具体的に触れていきます。

目次[非表示]

まずは、描いたビジョンが業績に結び付くまでのプロセスを解説

前回のコラムの通り、「ビジョンアプローチ」は業績向上に大きく貢献します。とはいえ、ビジョンがどのように業績に結び付くのかイメージしづらい方も多いでしょう。そのためここでは、業績が向上するプロセスをご紹介します。

まず、ビジョンを策定することで、組織や企業のゴールが明確になります。ゴールが明確になると、達成のための手段を定めることができます。達成の手段が明確になると、「メンバーの満足度とコミットメントの向上」と「ビジョンに沿った経営の仕組みの変革」という2つの変化が生じます。これにより、メンバーの行動が変容し、パフォーマンス向上へとつながることが研究*¹により明らかになっています。

ビジョンを策定するだけでなく、具体的な行動計画の策定や経営の仕組みの継続的な変革を行うことが、「ビジョンアプローチ」の実現には不可欠です。

*1 出典:大和総研グループ 枝廣 龍人氏『企業業績を高める経営ビジョンとは』2014年2月 https://www.dir.co.jp/report/consulting/vision/20140219_008231.pdf

「ビジョンアプローチ」実現のカギとなる、理想の姿の描き方

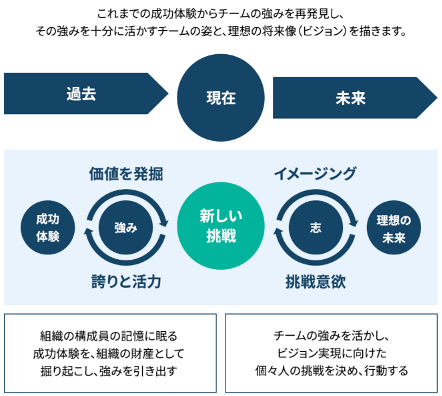

そもそも、「ビジョンを策定する」とは「組織の強みが充分発揮されたとしたら、5年後や10年後の姿はどのようなものになるか?」という問いに答えることを意味します。この問いに答え、効果的なビジョンを策定するためには、次の4ステップが必要です。

-

強み・価値を発見する

ビジョン策定の第一歩は、組織と併せてご自身を含む社員一人一人の強みも知ることです。それぞれの強みを知ることで「やればできるという感覚」が醸成され、ビジョンを描く土台が整います。ここでの強みとは、他人や他社との比較ではなく、ご自身や当社比での特徴を指します。

ご自身の強みを探る方法として、Web診断の利用や過去の成功体験の分析などがあります。次に、組織の強みを言語化する手法としては、多くの社員が持つ強みを組織の相似関係にある強みとして定義したり、組織の成功体験を紐解いて全体の強みを直接分析したりする手法などがあります。

-

どうありたいか、最大限の可能性を描く

ビジョンを描く前に、まず「この組織は何のために存在しているのか?」という問いに答えることで、存在意義を明確にし、組織の最大限の可能性を描くことが重要です。その際、「自分たちが活動することで、世の中にどんな良い影響を与えたいのか?」と「自分たちは世界のどんな課題を解決するのか?」という問いについて考え、社会的意義を具体的に表現することが必要不可欠です。また存在意義を、メンバー自身が持つ価値観や夢、志から構成することで、自分ゴトとして捉えられる状態を作ることも重要です。

-

実現したい状態を共有する

「組織の強みが充分発揮されたとしたら、5年後や10年後の姿はどのようなものになるか?」という問いに答え、ビジョンを描きます。

まず、ステークホルダーごとに具体的な人物像を思い浮かべ、将来像を詳細にイメージします。弊社のプロジェクトでは「お客様」「取引先」「社員」「自分」「社会」といったステークホルダーそれぞれについて理想の姿を描きます。このビジョンのカテゴリーは組織によって異なります。大切なのは、5年後や10年後に組織にかかわる重要なステークホルダーがどうなっているかをありありと描くことです。

-

新しい挑戦を始める

ビジョンを描くだけでなく、具体的な計画に落とし込むまでが「ビジョン策定」です。策定したビジョンに基づき、挑戦する分野を定め、数年後にどうなっているかという観点からKPIを設定し、バックキャスティングで直近のアクションを定めます。

ビジョンは描いただけでは不十分⁉共鳴の重要性

「ビジョンアプローチ」のゴールは、策定したビジョンを暗唱できるようになることではなく、経営陣やメンバーがビジョンに基づいて日々の業務を行っている状態の実現です。そのためには、ビジョンへの「共鳴」が不可欠です。

「共鳴」とは、ビジョンに納得や理解をした上で、さらに心が動いている状態を指します。この状態が実現すると、メンバー個々のビジョンと組織のビジョンが重なり、行動が促される感覚が得られます。

実現のポイントは「ビジョンを自分ゴト化できる様々な機会を社内外で設けること」と「個人のビジョンを見つけ、組織のビジョンとの重なりを確かめる仕組みを構築すること」です。個人と組織の重なりを見出し、ビジョンに共感することで、メンバーは高いモチベーションを持って仕事に取り組むことができます。

まとめ:自らの強みの中から生み出されたビジョンが、組織の未来を形作る

長期的な成長を生み出す「ビジョンアプローチ」はまず、組織が持つ強みやメンバー自身のビジョンの再発見から始まります。抽象的で一般論のような理想像ではなく、組織の関係者が自分ゴトとして捉え、ワクワクできる、最大限の可能性を示すビジョンを描くことが重要です。ビジョンへの共鳴につながることで、机上に留まっていたサステナビリティ経営に向けた様々な業務も、組織全体で自然と前向きに取り組めるようになるはずです。

最終回である次回は、ビジョンを日々の業務に落とし込み「ビジョンアプローチ」を実現する方法をより詳細にご紹介します。